무주 산골 영화제에 참석했다. 내 기억이 맞다면 이번이 세 번째 방문이다. 어찌 된 일인지 나는 무주를 생각하면 늘 그곳의 자연에게 일종의 농락을 당한 듯한 기분을 느낀다. 너무 춥거나 너무 더웠고, 너무 괴롭거나 너무 행복했다. 처음 방문했을 때는 날씨가 얼마나 좋던지 나는 무언가에 도취된 상태로 공연을 마치고도 다음날 근처의 아무도 없는 냇가에 가서 또 기타를 치면서 노래를 불렀다(나는 아주 속물적인 음악가로 돈을 주지 않으면 웬만해서 기타를 잡고 노래를 부르지 않는다).

그때의 순간을 핸드폰으로 녹음한 것이 있는데 들어보면 물소리, 새소리, 바람 소리가 다들 우렁차서 내 노랫소리가 묻힐 정도이다. 두 번째 방문 때는 혹시 몰라 챙겨간 후드 짚업을 꼭꼭 여며 껴입고도 추워서 누군가에게 머플러를 빌려 목과 머리통에 둘둘 두른 채 노래를 불러야 했다. 어떻게 신록의 계절에 뜨끈한 오뎅국물 생각나는 초겨울의 날씨를 경험해야 하는 건지 어리둥절했다.

세 번째 방문은 너무 더웠다. 노래를 부르러 무대에 오르자마자 땡볕 아래 앉아있는 관중들에게 머리를 조아렸다. 더우신데 거기 앉아계시기 힘드시죠, 죄송합니다, 얼른 부르겠습니다. 마지막 곡을 마치고 나서도 이 더위에 계속 앉아 끝까지 들어주셔서 정말 감사하다고 인사했다. 숙소로 돌아와 짐을 싸려고 트렁크를 열자 두 번째 무주의 혹독한 경험 때문에 가장 먼저 챙겼으나 꺼내지도 않았던 두툼한 겨울용 가디건이 육중한 부피감을 드러냈다. 이렇게 더울 줄 알았으면 이걸 챙겼겠냐고! 나는 분통을 터뜨렸다.

‘과연 농락할 수 있는 권리라는 것이 있을까? 만약 그렇다면 그것은 아름다움에 있는 것일까?’ 무주에서 이것저것 사고 받은 각종 물건들을 넣기 위해 겨울 가디건을 사정없이 트렁크 구석으로 밀어붙이며 생각했다. 무주는 나를 꼼짝없이 들었다 놨다 했지만 나는 뭐라고 불평할만한 처지가 아닌 것만 같은 기분이 들었다. 그러기에 무주의 자연은, 솔직히 너무도 아름다웠기 때문이다. 그래서인지 몰라도 나는 그동안 무주 산골 영화제에 가서 어둠 속으로 몸을 옮겨 영화를 볼 생각을 조금도 하지 못했다. 그저 자연 속에서 이리저리 휘둘리며 와아, 우읏, 캬아, 이런저런 고통과 환희의 탄성을 내뱉기 바빴다.

여느 때보다 오래 머물렀던 이번, 세 번째 방문이야말로 그러했다. 아침에 일어나면 숙소 창밖으로 보이던 그림 같은 산의 윤곽을 보면서, 발걸음을 옮길 때마다 시시각각 바뀌는 녹색의 스펙트럼을 보면서, 그 경계 너머로 펼쳐진 하늘의 푸르름을 보고, 덕유산 자락에서 밥을 먹고 개울가에 가까이 다가가면서, 나는 잠시였지만 말을 잊고 소리만 낼 줄 아는 존재가 되곤 했다.

서울로 올라오는 길, 차 안 일행들은 나를 포함해 전부 녹초가 되어 있었다. 휴게소에 잠시 들러 특별히 배가 고프지도 않으면서 기력을 위해 억지로 국수와 라면을 먹었다. 다시 차를 돌려 나가는 중 무심코 ‘오징어’라는 글자가 눈에 들어왔다. 길고 지루한 고속도로 운전에는 바보 같은 질문도 꽤 쓸모가 있으니까, 라고 생각하면서 나는 일행들에게 바보 같은 질문을 던졌다.

“언제부턴가 사람들이 못생긴 얼굴을 오징어에 빗대잖아. 그 이유가 뭘까?”

차 안에 있던 누군가 중얼거렸다. 우리 땐 호박 아니면 메주였는데. 또 다른 누군가 말했다. 뭔가 밋밋하고 납작해서 그런 거 아닐까요? 그러고는 다들 진지하게 궁금해졌는지 각자의 스마트폰으로 검색을 하기 시작했다. 약간의 정적이 흐르다 누군가 웃음을 머금은 목소리로 말했다. “와, 이거 되게 웃기다. 한 번 들어봐.”

그러고는 다음 문장을 읽어내려갔다. ‘영국에서는 못생긴 사람을 스패너를 잔뜩 넣은 바구니에 비교한다고 한다.’ 말이 끝나기가 무섭게 차 안에 생기가 돌았다. 다들 도무지 이해할 수 없다는 듯 뭐?! 왜?! 하고 소리쳤다. ‘한편 불가리아에서는 샐러드처럼 못생겼다는 말을 사용한다고 한다.’ 이 문장이 끝났을 때는 나 역시 못 참고 소리를 지르고 말았다.

“샐러드가 어디가 못생겼다는 거야 대체?!” 한편 스페인에는 ‘양파가 울고 갈 만큼 못생겼다’, ‘땀내나는 양말로 아버지를 때리는 것보다 더 못생겼다’ 같은 관용구도 있다고 했다. 나는 마침 읽고 있던 책에서도 비슷한 표현을 발견했던 것을 생각해냈다. 일본에서는 배꽃이 못생겼다고 생각해서 ‘그 사람은 배꽃처럼 못생겼다’처럼 사람을 모욕하는데 쓴다는 것이었다.

어처구니없음으로 인한 차 안의 활기를 뒤로하고 나는 창밖을 보며 나대로 기분이 무척 좋아졌다. 못생김을 이렇게 제멋대로 정의해버리다니, 나도 아무 맥락 따위 없이 내 맘대로의 이미지로 못생김을 결박해버리고 싶었다. 오징어, 메주, 배꽃, 샐러드, 스패너가 든 바구니라.... 나는 어떤 이미지를 가져다가 못생김의 마스코트로 지정해볼까.

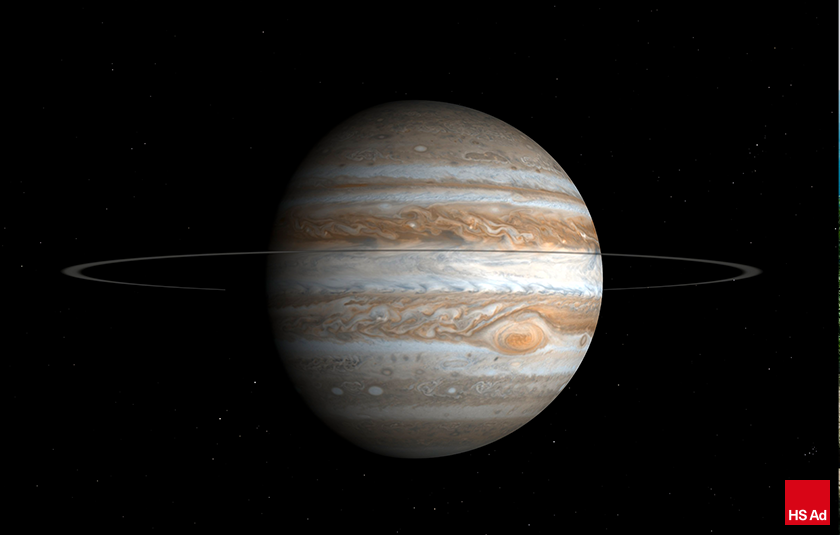

제법 공을 들여 얼마간 생각하고 난 뒤 NASA의 탐사선이 찍은 목성의 표면으로 결정했다. 얼마 전에 웹서핑을 하면서 우연히 보았다가 기겁을 했던 기억이 났기 때문이다. 기술이 발전함에 따라 탐사선의 촬영 해상도도 점점 좋아지는지 목성의 표면은 내 기억보다 한층 징그럽고 기괴하고 불쾌했다. 그래. 못생김의 마스코트로 적격이다.

생각난 김에 다시 한번 검색해보려고 나도 스마트폰으로 목성을 검색해 한 블로그에 들어갔다. 거기엔 목성의 징그러운 사진들이 여러 장 나열되어 있었다. 인상을 찌푸리면서 스크롤을 내렸다. 그리고 사진들의 맨 밑에 아주 짧은 문장을 발견했다. 거기엔 이렇게 적혀있었다.

‘너무 아름답다.’

웬일인지 나는 또 농락당한 기분이 들었다.

'트렌드' 카테고리의 다른 글

| Whisky in Media – “미국인들도 양주를 마신다.”, 드라마 <MAD MEN> (0) | 2021.06.30 |

|---|---|

| 운동 삼아, 취미 삼아! MZ세대가 골프장으로 향하는 이유는? (0) | 2021.06.22 |

| 캠핑족의 마음을 사로잡아라! 캠핑 굿즈가 핫한 이유는? (0) | 2021.06.16 |

| 광고인이 읽어주는 클래식 음악: 장인은 도구를 가린다 (0) | 2021.06.15 |

| 광고 속 그 음악 #40 유령작가 X, 아티스트 O! 고스트라이터 뮤직 그룹 (0) | 2021.06.09 |